30 Set Ugo Carrega. Note sulla poetica// testo di Francesco Aprile.

Testo di Francesco Aprile.

Il diciassette dicembre del 2018, per espressa volontà di Valeria Carrega, figlia di Ugo Carrega, è nato, presso la Fondazione Berardelli di Brescia, l’Archivio Ugo Carrega che, presieduto da un comitato scientifico composto dalla figlia del poeta con Paolo Berardelli, Julien Blaine, Paolo Della Grazia, Giovanni Fontana, Caterina Gualco e Sandro Ricaldone, si occupa della catalogazione e autenticazione delle opere e documenti del maestro.

www.archiviougocarrega.it

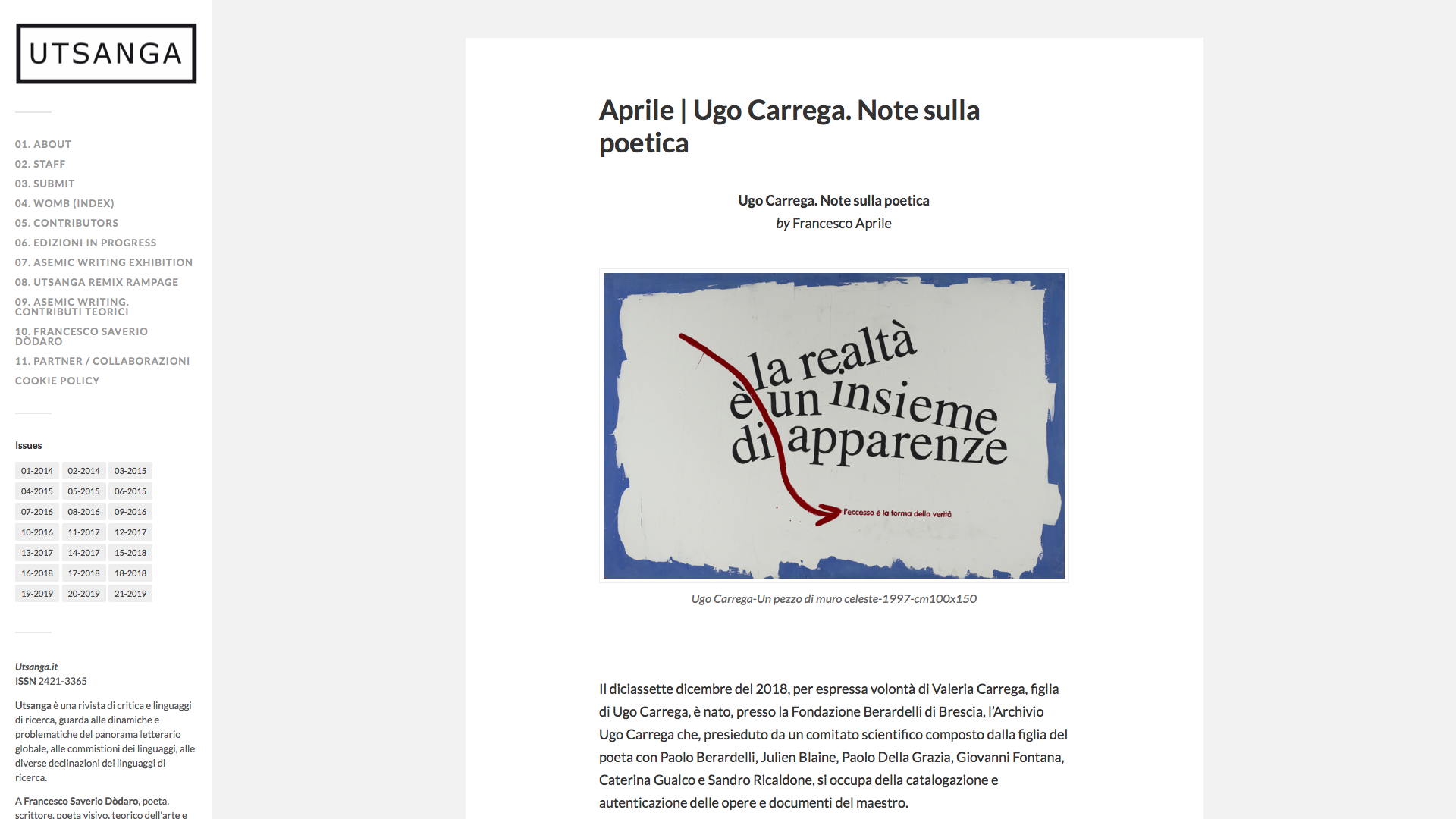

Il lavoro di Carrega poggia sul convincimento che la parola per essere non possa che darsi come visiva e lo fa, per il poeta, in ogni sua manifestazione; proprio per questo, Carrega opta per le definizioni di Scrittura Simbiotica e/o Nuova scrittura piuttosto che di poesia visiva. L’idea di una scrittura che attiene alla visualità per sua stessa natura, che ritroviamo anche nelle teorizzazioni di Roland Barthes per il quale è la scrittura a fondare la pittura e non il contrario, trova ambiti di reciprocità nella resa materica, gestuale e performativa, oltre che naturalmente visiva, delle scritture orientali dalle quali il poeta genovese è stato particolarmente influenzato. Dalla fine degli anni Cinquanta, a partire dall’intensa collaborazione con Martino Oberto, Carrega ha attraversato gli ambiti della verbovisualità fondando e dirigendo riviste, centri culturali, gallerie, avanzando nel mare delle proposte con la traiettoria sicura di chi ha saputo porre questioni e teorizzazioni cruciali per le nuove scritture del Secondo Novecento. In particolare, la scrittura diventa sì simbiotica, sempre tesa nella ricerca di relazioni fra materiali e dinamiche provenienti da aree extraletterarie, influenzata dalle superfici, dalle tecniche scelte, dagli oggetti, ma è anche e soprattutto luogo di una ricerca che vede nell’espressione finale il momento di rappresentazione dell’essere. Recuperato il dettato heideggeriano della poesia come linguaggio dell’essere, fatto proprio nell’espressione gestuale il collegamento con il non-detto wittgensteiniano (con un occhio anche alla capacità coestensiva degli ideogrammi nell’opera di Pound), Carrega procede nell’esplorazione del rapporto fra corporeità del gesto e condizione esistenziale. Nell’opera intitolata “Il vuoto è nulla?” (1999) si muove ancora una volta a partire da Heidegger e dal peso della “lacuna”, dunque del vuoto, come connaturato all’esserci, tanto da permetterne l’essere. Così la domanda diventa programmatica, il vuoto è nulla?, e la risposta è nella combinazione di segno verbale e gestualità estrema e rapida che ci parla del movimento di un corpo che nell’attraversamento tenta il momento del fare senso. Il vuoto allora, ogni vuoto, non è nulla, è béance, mancanza, è campo aperto, sconfinato, matrice inesaurita, eternizzata, secondo Lacan, che torna con forza nella gestualità verbale e visiva di Carrega spesso costruita sulle dinamiche mallarmeane dell’articolazione, sia della parola che del segno, sul vuoto della pagina, da cui emergono. In “Un pezzo di muro celeste” (1997) la realtà è un insieme di apparenze, certo, perché prerogativa dell’essere è quella di esserci, di apparire a partire dal vuoto della lacuna, della radura, di darsi nella béance. L’eccesso, come forma di verità, è già nell’esubero dell’irriducibilità di questo esserci che appare e che non riusciamo a cogliere e che ci restituisce un non detto inesauribile ora alle parole, ora al gesto, alla voce, allo sguardo e che non ci resta di provare a colmare, rinviandolo.